[따따윈]따따윈산

따따윈 산에 올라갔다. 축제를 맞아 방문한 따따윈이지만 내가 등산이 취미라고 하는 것을 알고 친구들과 따따윈산에 올랐고 친구의 아버지가 오후에는 따따윈 시내에서 남쪽에보이는 산으로 차를 태워주셨다.

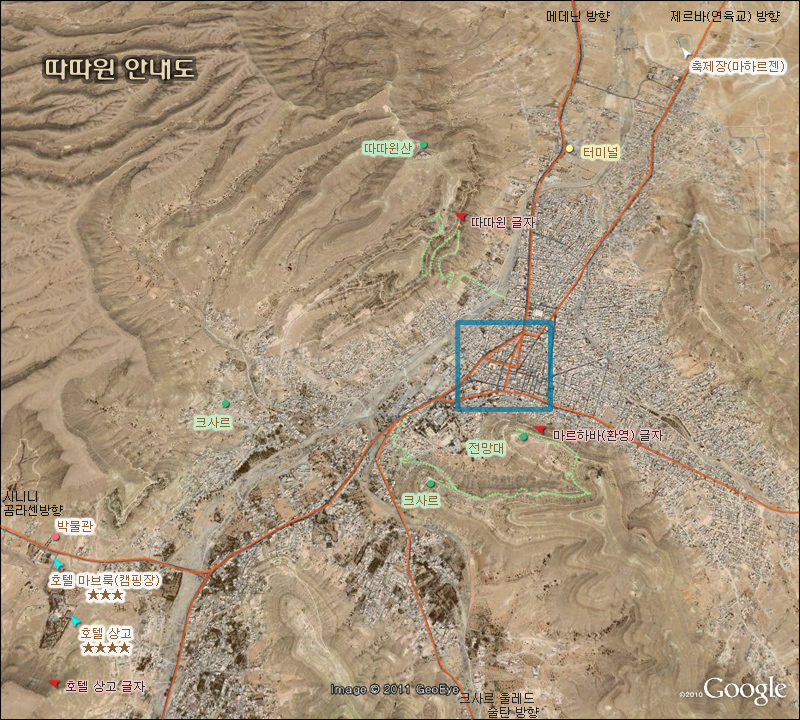

따따윈산은 따따윈 북쪽 버스터미널에서 보면 따따윈이란 글자가 세겨진 산이어서 내가 이름 붙인것이다. 실제 정상에는 군부대가 주둔하고 있어 출입이 안되고 사람들이 오를 수 있는 곳은 따따윈 글자가 세겨진 곳까지이다.

오늘 올라갈 산(?)을 배경으로 친구들 사진 한 컷. 왼쪽부터 나를 초대한 학생, 수스대학 영상학과에 다니는 학생, 정비소를 운영하는 친구, 운전을 하는 친구이다. 전날 학생의 집에서 나름 많은 이야기를 나누고 재미있는 시간을 보낸터라 하룻밤 사이에 많이 친해졌다. 그 후에도 약 3일간 매일 만나고 다니고 다시 만나고를 반복하였지만 둘째날인 이날 산을 올라간 다음 더 친해진것 같다.

나를 초대한 학생은 따따윈의 수재로 미래가 촉망되는 인재라고 할 수 있고 두번째 수스 영상대학에 다니는 친구도 영화감독을 꿈꾸는 멋진 친구다. 또 자동차 정비소를 운영하는 친구는 자신이 베두윈이라는 자부심이 가득하다. 자신은 물론 친구들도 베두윈은 약간 멍청하다는 생각을 하고 있지만 이슬람의 뿌리라는 자부심과 부러움은 모두 가지고 있었다. 베두윈들도 다양한 모습이 있겠지만 이상하게 이친구처럼 동글동글하게 비슷하게 생겼고 사람들도 그래서 배두윈을 구분하는 것같다. 버스운전을 하는 친구도 일찍 사회생활을 해서 자리를 잡아 집안을 이끌고 있었다. 모두 우리나이로 21세이고 여기로치면 19, 20세이다. 진짜 동네친구인데 사실 나때문에 오랜만에 모여서 즐거운 한 때를 보냈다고 생각한다. 동양인 구경이 힘든 곳이어서 낮선 사람도 사진 한 번 찍자고 하는 곳인데 4일간이나 같이 다니고 이야기 한건 평생의 좋은 이야깃 거리일 것이다.

시내 중심가에서 서쪽으로 조금 들어가면 바로 한적한 동네가 나오고 길 끝무렵 영상대학을 다니는 학생의 집이 있다. 학생은 거기서 키우던 개 중 한마리를 데리고 산행에 동행한다. 이 강아지(?)는 셰퍼드라고 하는데 이곳에서는 양치는 개 이외에는 집에서 개를 키우는게 흔한 일은 아니다. 길거리에서도 아이들은 개를 보면 못살게 굴고 만나는 개들은 항상 사납게 사람을 대한다. 내가 개를 좋아하고 강아지들도 나를 좋아한다고 하자 친구는 사나운 양치기 개이기 때문에 조심하라고 했다. 언덕위에서 잠시 쉴때 내가 손을 대려고 하자 강아지가 앙 하고 소심하게 나를 물려고 했고 친구는 그때부터 계속 목줄을 놓지 않고 떨어져 데리고 다녔다. 사실 강아지에 대해서는 할 말이 많다. 튀니지에서는 거의 항상 사나운 강아지들을 만났지만 많은 사람들 틈에서 나에게 나가와 쓰담쓰담받거나 배를 뒤집는 경우가 종종 있어서 사람들이 나를 신기하게 보던 경험이 많았는데 이 강아지는 처음부터 낮선 사람이어서인지 눈치를 계속 보았다.

친구의 집 바로 건너편이 시가지 한편으로 흐르는 와디다. 당연히 물은 말랐고 겨울에만 흐르겠지만 규모가 작지는 않았다. 와디를 건너자 집 몇 채가 나오고 바로 산으로 올라가는 비포장 도로가 나왔다. 입구부터 딱히 등산로나 길이라기는 애매하지만 사람들이 꽤 많이 다니는 길이다.

산을 오르는 중간에 갈색의 다람쥐와 비슷한 동물도 보았고 갖가지 꽃도 피어있었다. 아래의 사진은 그 중에 심장에 좋다고 하는 식물인데 모양이 심장을 닮아서 그렇다고 한다.(실제 심장약을 만드는데 쓰인다고 했다.) 비슷한 모양의 것이 효과가 있다는 건 동서양을 막론하고 사람들은 비슷한 생각을 할 수 밖에 없다는 걸 보여주는 것 같다. 식물이나 동물에서 약효를 찾는 것이 당연한 일이지만 이곳은 더 거칠고 매말랐기 때문에 먹기에는 불편하지만 약효는 더 좋을 것이라고 생각된다.

일반인이 올라갈 수 있는 정상에서자 조금 남쪽 아래로 전망이 좋은 곳에 한 사람이 사람들에게 차를 나누어 준다. 정상에서 뜻밖의 차 한잔이 아주 즐겁다. 이 사람은 아마 군인일것이다. 군부대가 주둔한 정상쪽은 사진을 찍지 않았지만 그런걸 단속하고 사람들을 주시하는 것인데 이렇게 차를 나눠주면서 나름의 임무를 부드럽게 수행하고 있는 것이다.

시가지 반대편쪽으로는 황무지 특유의 풍경을 보여준다. 따따윈 시가지 전체를 볼 수 있는 곳이어서 그런지 사람들이 은근히 오고간다.

따따윈은 1950년대 부르기바 대통령이 인근 유목민을 모아 건설한 정착지다. 인구는 약 5만명 정도. 학생들의 예기로는 강제로 유목민들을 이주시켜서 불만이 많았고 아직도 땅에대한 여러가지 불씨가 남아 있지만 따따윈 자체는 멋지고 자랑스러운 곳이라고 생각한다고 한다. 스타워즈가 시작되는 가장 중요한 곳 타투윈 행성이 바로 이 따따윈(타타윈)에서 따온것이다.

산에서 내려와 모두 헤어졌고 나는 초대한 학생의 집에서 점심식사를 한 후에 학생의 아버지차로 따따윈의 시내 중심에서 남쪽으로 보이는 환영한다는 글자(마르하바)가 있는 산으로 올라간다. 친구들중 정비소를 하는 친구만 빼고 나머지 둘도 중간에 픽업해서 동행했다. 이친구들도 여기 산에는 자주 올라가지 않아서 좋은 기회라고 생각한다고 했다.

시가지에서 항상보이고 아주 가까이 있지만 바로 올라가는 길은 없고 산을 빙둘러 도로로 가야하는데 거리가 절대로 걸어갈 수 있는 곳이 아니다.(도로도 좁고 인도도 없다.) 게다가 도로입구쪽은 군부대의 입구이기도 한데 지나가면서 보니 탱크와 곡사포등이 많이 보였고 남쪽에서도 중요한 기지일 것이다. 여기에 군부대가 뭐가 필요할까 생각한 적도 있는데 가끔 사막지대에 탱크가 지나가는 것을 봤고 실제로 몇년 전에는 알제리 군대가 이곳 근처까지 탱크를 몰고 쳐들어와서 소규모 전투가 벌어졌다는 황당한 이야기도 들었다. 리비아야 식민역사가 조금 다르지만 알제리와는 같은 프랑스 식민지였고 인종도 말도 같은데 국경에 전기철조망을 설치하고 최근까지도 전투까지 했다는 것이 좀 이해가 가지 않는 부분이다.

먼저 도착한 곳은 산 정상부 서쪽끄트머리에 있는 크사르다. 남쪽은 원래 크사르들이 많이 있는데 보통은 창고지만 집의 역할도 하고 있어 야트막한 곳에 있는데 이곳은 시니니처럼 언덕의 정상에 자리잡고 있고 규모도 상당히 크다. 오래전에 버려진곳이었고 관광객을 위해 입구에 문도 달고 반정도는 깔끔하게 마감도 하고 바닥도 잘 정리해 놓았다. 마침 버스를 타고 온 관광객들이 있었고 가이드가 설명하는 것을 들을 수 있었다.

이제 진짜 정상으로 올라간다. 해가 뉘엿뉘엿 지고 있지만 의외로 관광객들이 많이 올라왔다. 이곳에서도 일몰을 보려는 사람들이 많았다. 정상부에는 초소처럼 건물을 크게 만들어 놓아서 사람들이 올라갈 수 있었고 아래에는 역시 군인들이 근무하는 것으로 보였다. 모래폭풍이 지나간지 보름정도밖에 안됐는데 벌써 깨끗하게 단장하고 칠을 해놓았다. 하늘은 구름 한 점없어서 일몰을 보기에 좋은 때인데 황무지의 메사로 넘어가는 해가 너무 밝을때 넘어가서 진짜 일몰을 보기에는 좋지 않은것 같다. 해가 넘어간 다음에는 금방 어두워지는 사막의 특성상 이곳은 따따윈의 야경을 보기에 적당한 장소인것 같다. 사람들도 야경을 보기위해 계속 올라오는 것같은데 우리는 완전히 어두워지기 전에 내려왔다.

학생의 아버지가 아쉬움에 따따윈의 다른곳도 구경시켜주려고 했기 때문에 박물관을 먼저 들렸는데 문을 닫을 시간이었고 그 건너편에있는 카라반 호텔도 구경했고 시가지에 있는 또 다른 크사르 터도 가보았다.

따따윈을 방문한다면 사람들은 시가지에서 떨어진 호텔 상고에 머무르고 시내를 구경한다면 전통시장 정도를 구경하고 대부분 크사르 울레드술탄과 시니니만 보고 갈 것이다. 조금 더 자세히 구경한다면 두이렛과 괴르메사 그리고 지나가는 길에 크사르 울레드 데베브와 크사르 하다다 정도까지.. 등산을 좋아한다고 나를 위해 산에도 같이 올라가 주고 차로 시원한 전망을 보여준 따따윈 사람들 덕분에 관광객이라면 쉬이 못갈 곳을 가봤고 이런곳이 내가 항상 어디를 가면 찾는 곳이다. 손님을 왕처럼 대한다는 아랍의 전통을 생각한다기 보다는 마음으로 그 사람이 바라는 바를 생각하고 해주려는 거친환경을 살아가는 사람들의 배려심이라고 생각하고 싶다.